九州大工塾2025第2回(2025年3月22-23日)

九州大工塾2025第2回(2025年3月22-23日)

於:九州職業能力開発大学校

何年ぶりだろうか。私にとって久々の能開大、改めて見ても恵まれた環境だ。自分が学生時代このような環境にいてもピンとこなかっただろう。しかし何十年も前から手作りで構造実験をされてきた丹呉さん山辺さんのお二人からすると「何いってんだ」と言われるかもしれない。今回空港からの送迎を仰せつかったので、車中ではここぞとばかりにお二人が構造実験を始めた経緯を尋ねてみた。丹呉さん曰く、大工の「このくらいあれば大丈夫」という経験値を明確にすることがこれらの実験の一番の目的だったと。確かに私たち大工は日々材料と格闘しながら「このくらいあれば大丈夫」と言っている。しかもちょっと威張って言ってしまってるかもしれない。継手一つの引張強度が建物にどう影響を及ぼすかなんて考えてこなかった。千鳥に継いでいれば強くなるだろうくらいにしか認識していなかった。

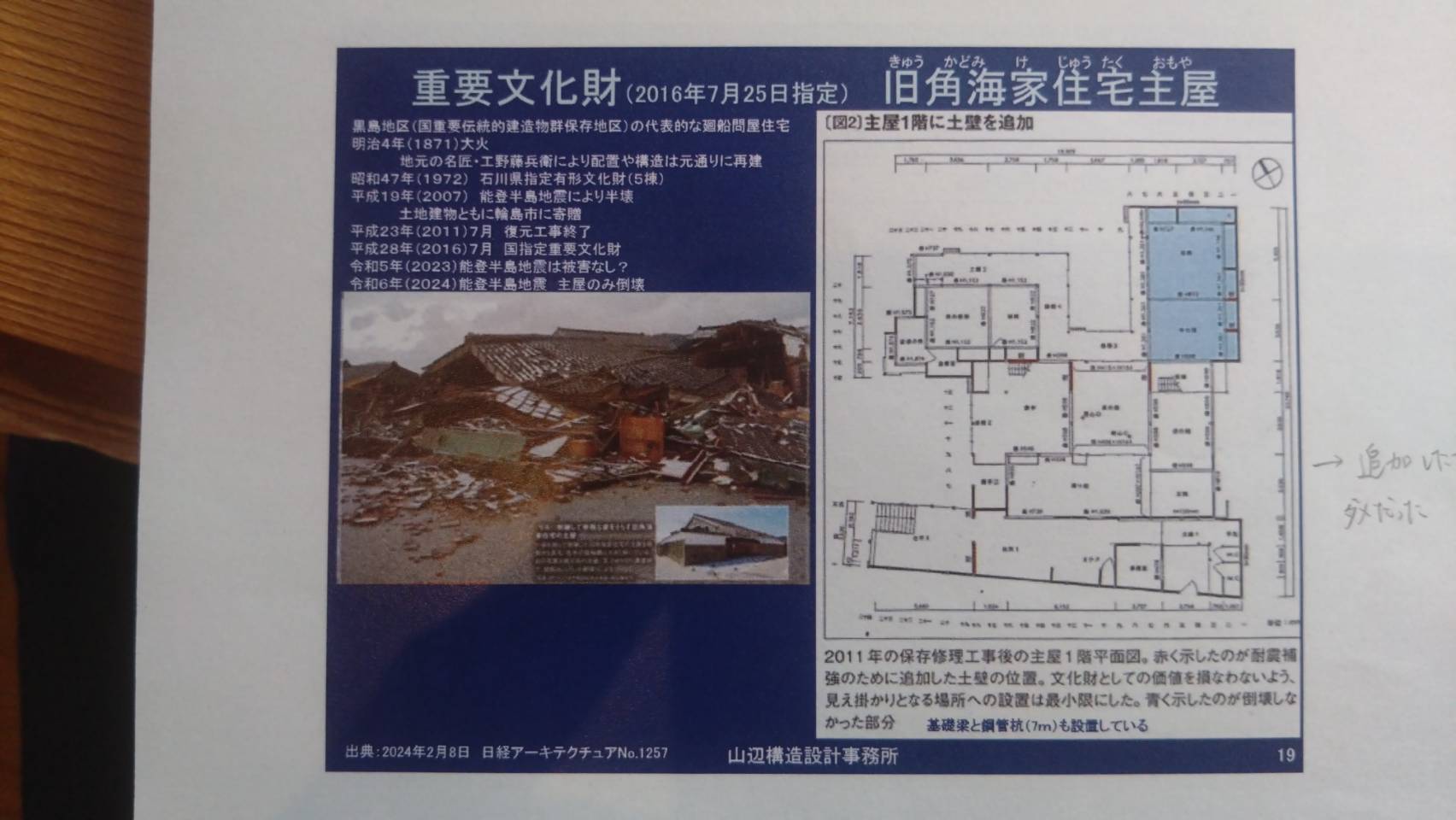

今回の講義では能登半島地震(2024/1/1 M7.6)のことを取り挙げられた。大変な災害だったことは記憶に新しい。日本はどうしてこんなにも地震が多いのか。その理由は世界に12枚あるプレートのうち4枚が日本にあるということに他ならなかった。能登では半島の周囲に被害が目立った。これらの被害は地盤の弱い地区と重なる。半島の周囲ということで砂地が深いのか?液状化している土地も目立った。残念ながら重要文化財の建物が何棟も被害に遭っていた。角海家住宅においては2011年に保存修理工事を行なっていて、耐震補強のために土壁を追加していたのだが耐えきれなかった。文化財ともなると意匠にも重点を置かなくてはならないから意匠と構造補強のせめぎ合いになるのは容易に察することが出来る。難しいところだ。

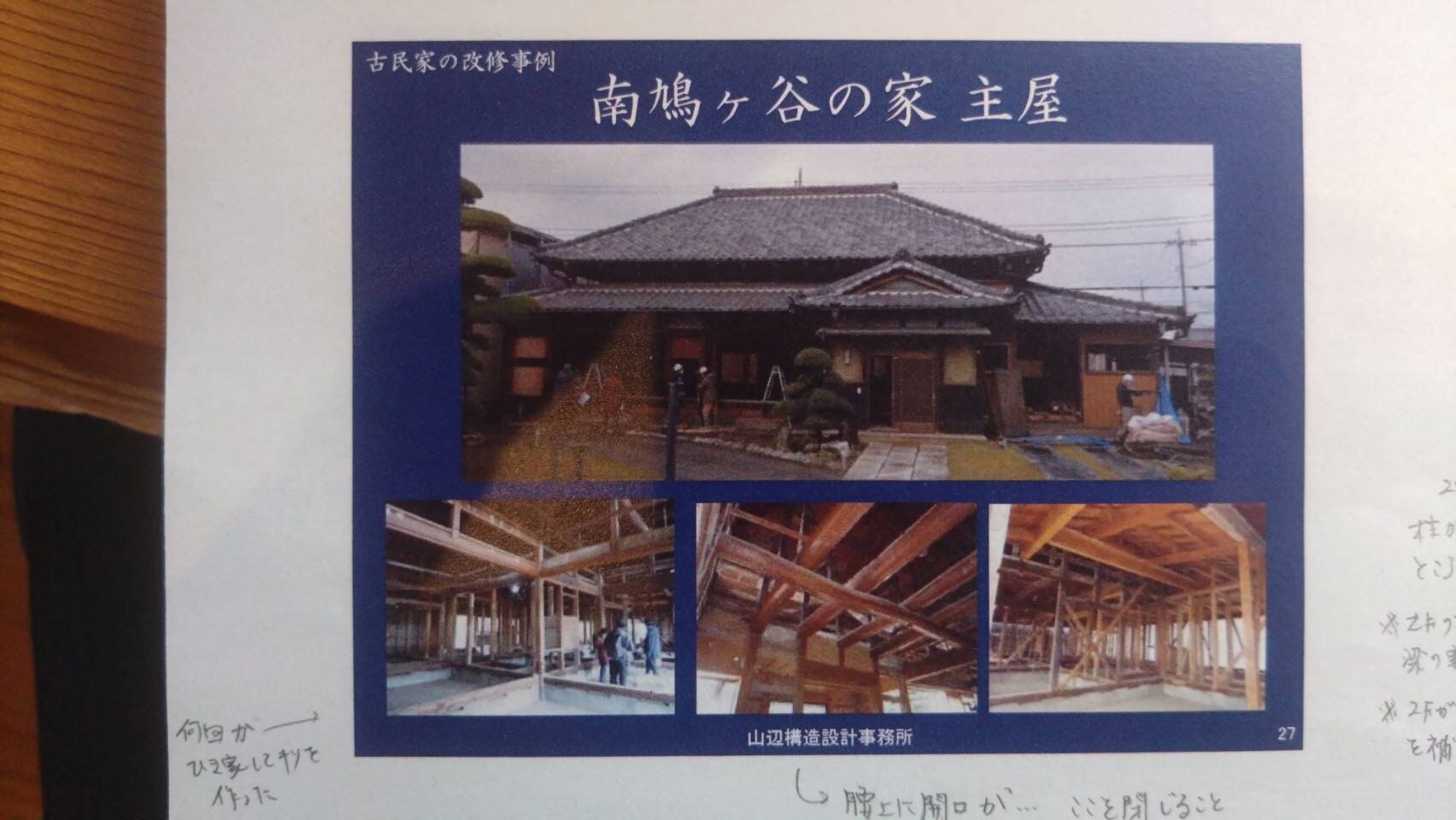

ここから以前に山辺さんが実際に工事をされた南鳩ヶ谷の家を例に耐震改修工事のやり方を説明された。この主屋は屋根が瓦で上段下段に分かれ、屋根が家全体を覆いかぶした感じのどっしりとしたつくりだ。古民家にはよくあることだがこの家も屋根が大きいのに壁が少ない。「こんなんでよく今まで持ったな」が率直な感想だ。しかしこの開放的なところがこの建物(古民家)の良さでもある。ここでは壁が少ないということと2階の柱が1階の柱と揃っていないところが主に問題になっていた。1階にも柱を立てれば解決なのだがそうはいかない。その上「この柱も抜いてくれ」と施主はさらっと言う。分からないでもないが、柱をさらに減らしてどうやって構造的に成り立たせるんだ?補強しようというのに壁を増やせないんじゃどうしようもないのではないか。山辺さんは違った。そこを受け入れて構造を上手くまとめるのが山辺さんの腕の見せ所であった。1階に柱を置けないなら力を下屋に逃して下屋の壁を補強してやるというもの。「伝達」がキーワードだった。私なら絶対に首を縦に振らない「通し柱を切る」というのもやってのけた。

建物は「倒れるべくして倒れる」。もちろん地耐力がなくなればどうしょうもないが考え方で倒壊は防げる。地震が起きる度に建物に関する法律が変わる。当然のことだ。しかし国は各都道府県市町村まで感知はできない。まして一律になどとまとめることもできない。各市町村レベルで主体で対策を取るべきだと思う。それを放棄してはいけない。丹呉さん山辺さんが道を示してくれたように私たちも正しいことを発言すべきだと感じた。一歩一歩だがお二人のやってきたことは重く深かった。地震が多い日本。だからこそ地震に対する日本人が持つ知恵は計り知れない。この知恵を知識と共に伝えていけたらと切に思う。

(簑原 元)