仙巌園 錫門根継ぎ工事レポート

仙巌園 錫門根継ぎ工事レポート

浦田 浩

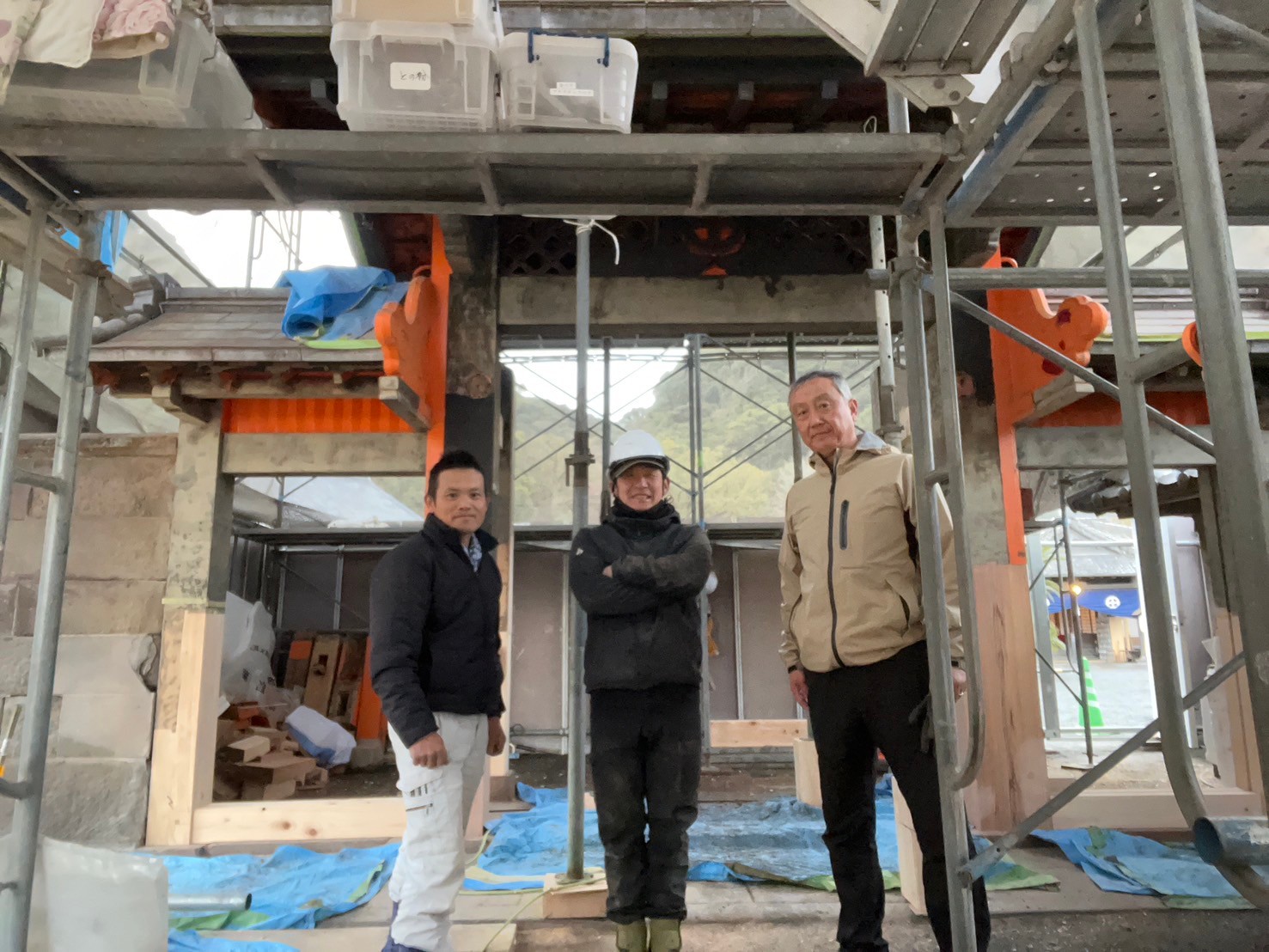

今回の錫門根継ぎ工事は2025年1月11日、12日の大工塾終了後の流れで堂薗さん、山村さん、宮下さん達が先に墨つけ段取りを終わらせてくれていて、3日目からの参加となった。

参加初日、仙巌園から見える桜島の雄大さに感動しつつ錫門へ移動、現場に入ってまず驚いたことは狭い!20cmのジャッキアップ状態の錫門、補強のための鉄骨が井桁条に組まれ、作業できる高さは140cmといったところ。作業中はずっと中腰、少しでも油断すれば補強用の鉄骨でヘルメットをガツンとやってしまう。

そんな中、私の目の前に現れたのは腐朽部分が切り取られ、柱表面の漆を剥ぎ取られた本柱2本。柱側の継手を加工してある袖柱2本。控え柱は取り外され貫が刺さったまま横たわっている。

最初に取り掛かったのは本柱の継手加工だ。それほど歴史に詳しくない私でも、朱塗りの本柱を目の当たりにした時、はたして本当に鋸を入れていいものかと思わず手を合わせてからの作業開始となった。

鋸を入れてみると、何とも言えないクスノキのいい香りがあたり一面に広がった。

少なく見積っても300年は経っているであろうクスノキが、これほどの香りを放つとは!今回改めて木の持っている神秘的なまでの耐久性に感動した。

本柱の墨つけの時にこれまで何度か改修を行ってきた為か、予想外の金物などが柱内部から現れ想定の継手位置よりも少しばかり高くなってしまい、継手加工は困難を極めた。

継手を作る作業の途中でも、クスノキ表面に鉋を掛けるとギラギラとした脂ぎった木肌にまた驚かされた。

今回の工事、合計で1週間ほど現場で過ごす中でたくさんの出会いがあった。その一人が中薗仏壇うるし工芸 塗師の中薗さんだ。休憩時間に話す程度ではあったが、聞いていてとにかく漆塗りは時間と手間がかかることがよくわかった。それに中薗さん曰く、「漆は最強の接着材」と仰っていて、科学的接着材との対比実験なども今後できると面白そうだと考えた。今回の工事中にも柱表面に残った漆を剥ぎ取る作業があったのだが、手鉋はもちろんのこと、電気カンナですらも弾き返してしまうほどの表面の硬さ。本当にまるで石を削っているような硬さ!にまたまた驚かされた。

工事も中盤に差し掛かり、宮下さんが杉岡さんから本柱用杉新材2本を引き取ってきて下さり、堂薗さんのトラックに積み込む際3人で唸った・・・荒挽き状態でもこの風格、色の赤黒さ、目の詰まり具合といい削るのが、切るのが恐ろしい。本当にありがたい恐ろしさでした。

次の朝、綺麗に削られた若杉山の銘木ワカスギ。高良山の高樹齢ホンスギ。やはり2本ともただ事ではないオーラを発していました。そのまま眺めていたくなるような美しい材料でしたが、これから永い間錫門を支える本柱として新たな生命を宿すべく、ここでもしっかりと手を合わせて切り込み作業に入りました。どちらの材料も乾燥していながら、しっかりと脂があり、鑿切れも、鉋かかりも非常によかったです。

控え柱、袖柱、本柱と加工は進んでゆき、それぞれの部材の仮組み、継手の調整を経て本柱と控え柱を繋ぐ貫の加工に進みます。貫の本柱側の仕口は下げ鎌で片アリ状のフックを楔で下に下げ固定。控え柱側は通し貫の渡りかぎを前後からの楔で絞め固める形状となっていました。古い貫を取り外してみると、本当に先人達は抜かりない丁寧な仕事をしていると関心させられます。解体するときにしかわからないであろう仕口にも一切手を抜かず仕事に真摯に向き合っているからこそできるものだと、自分も見習わなければと励みになります。

今回の工事のどの作業にも共通して感じることが、とにかくどの作業においても自分が考えている以上に手間がかかる、継手一つ合わせるのにも建っている柱相手では思ったように進まない。普段新築で作る継手は作業台の上で両方とも作れることがとてもありがたいことに感じました。

継手の仮組みまで終わると、次は6本全ての柱の長さを決めて切断する作業にかかる。

柱を支える基礎石も天然石のため、ある程度真っ直ぐではあるが、ひかりつけをして僅かな凹凸を写し取り、正確に加工しなければならない。このような作業も現代的な住宅建築の中では、ほとんど必要とされなくなりお目にかかる機会も少なくなったと思う。

柱下端の切断、木土台の下端の加工まで終われば、後は全ての部材を組み付けて最後は、錫門のジャッキダウン作業となる。

1月28日に株式会社江藤建設工業さんによってジャッキダウンの準備が整えられ、いよいよジャッキダウン開始となった。

ジャッキダウン作業を見るのは今回が初めてでしたが、江藤建設工業の神守さんの「さげたー」を合図に錫門全体を支えた4箇所の井桁部分が一回15mmずつ下げられていく。

作業の途中で、アンカーボルトのナットを回しながら、少し上げたり、下げたりを繰り返しながら徐々に錫門は下がっていき、ついに全てのジャッキの荷が抜けた。錫門は、約一ヶ月ぶりに地に脚をついた。作業をされた江藤建設工業の皆さんの手際の良さ、一人ではびくともしないほど重たい、鉄道レールや鉄骨を運び出す作業の工夫にとても驚きました。

その後、金輪継ぎ部分の車知栓。柱と木土台の込栓。本柱と控え柱の貫楔を締め固めて作業終了となりました。(上段の貫だけは漆剥ぎ作業のために取付保留となりましたが。)

今回の工事を通して感じたことは、最初は興味、面白そうから始まって、工事が進むにつれ仙巌園、島津氏、錫門と歴史的な重要性に気づかされ段々恐ろしくなっていく感覚に襲われました。そんな中でも、堂薗さんを中心に九州杢人の会の皆さんのネットワークと心意気があればなんとかなるだろうと、皆さんの応援に励まされて最後まで勇気をもらって頑張ることができたように思います。九州杢人の会の人達と仕事をしていると、「こんなの一生に一回しかないだろ!」と思うようなことが今のところ2回ほど起きています。

もしかすると3回目は、望嶽楼ですぐに起きるかもしれません。