糸島山門工事プロジェクト 現場レポート1

山村康正

概要

糸島山門工事プロジェクト職人たちのプライドと地域の未来が交錯する現場

初夏から晩夏にかけて、福岡県糸島市で建築された「糸島山門工事プロジェクト」。九州各地から腕利きの職人たちが集結し、静かな戦場が生まれた。手にするのは、この地で育った『伊都国の杉』と、古来より受け継がれる槍鉋や手斧といった道具。九州杢人の会のメンバーたちが、渡り顎工法を実践しながら、職人の誇りを懸けた技術の応酬が繰り広げられる。

だが、彼らが追い求めるのは単なる技術の伝承ではない。九州杢人の会が目指すのは、この地域で育まれた木材を使い、地元の材料と知恵を組み合わせ、この土地の気候に適応した建物をつくること。地域に根ざした家づくり――それが彼らの使命だ。木の香りが漂う作業場には、技術を競い合う緊張感の中にも、地域への深い愛情が込められていた。

「この木を使い、この土地のために「糸島山門工事プロジェクト」を作る」――職人たちの手は、ただの木材を刻むのではなく、地域の未来を刻んでいた。

職人たちの挑戦と情熱が交差する夏

決断のとき-運命の火蓋

2024年6月30日、九州杢人の会・総会に響いた一つの提案が、すべての始まりだった。日新ホームの加賀田棟梁が示した「糸島山門工事プロジェクト」の計画。しかし、それは簡単な道のりではなかった。竣工までの時間のなさ、丸柱や丸梁といった特殊材がもたらす困難。技術の精度を問われる渡り顎工法を前に、現場の分散作業では精密さを欠くという懸念が参加者たちに広がった。

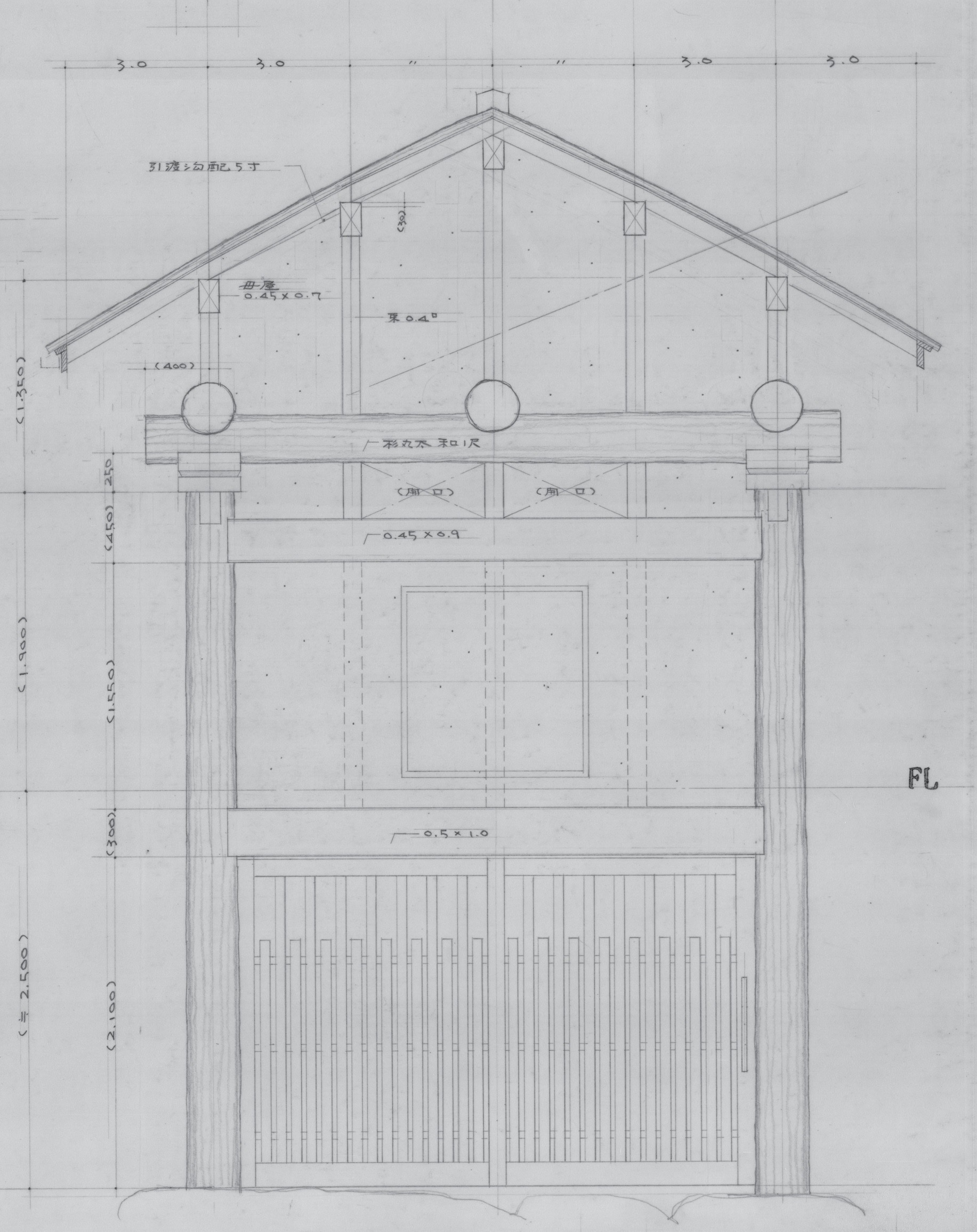

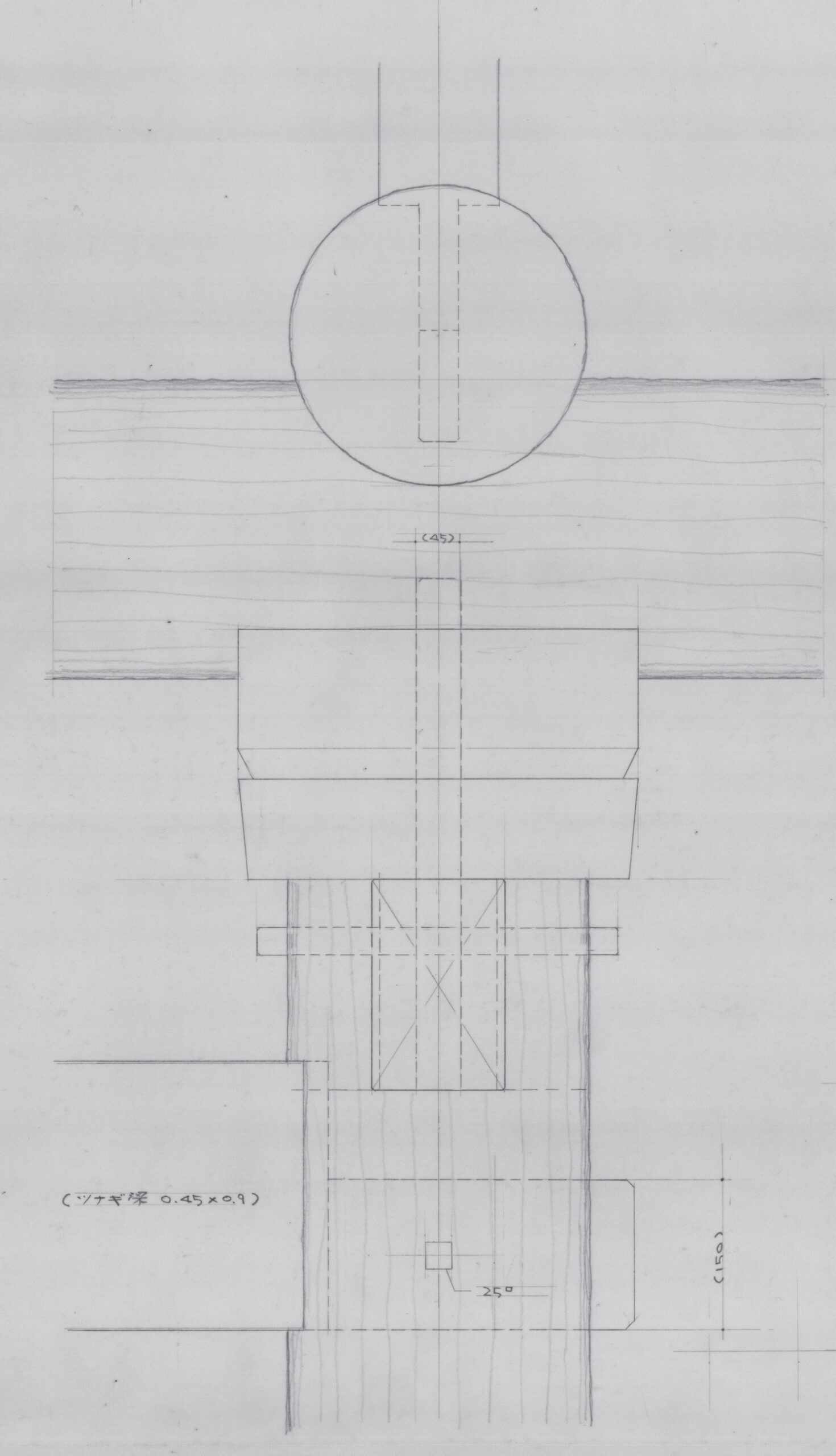

【図面】

その中で私は葛藤していた。槍鉋や手斧を使った手仕事という職人としての夢。それを目の前にして、挑戦せずにいられるだろうか?弟子にこんな経験をさせられる機会は二度とないかもしれない。「自分が動かなければ、この現場は始まらない」――そう覚悟を決めた私は、加賀田棟梁に梁組と仕上げ作業を引き受けたいと申し出た。

挑戦の幕開け-手仕事の始まり

7月中旬、材料が下関の自社作業場に運び込まれた。そこに並ぶのは、力強くも個性豊かな丸太たち。一見、どれも同じように見えるが、実際はそれぞれが異なる癖や曲がりを持ち、まるで生き物のように独自の主張をしている。その一本一本を見極めながら、頭の中で立体的な構造を描き、墨付けを行う――これが墨付けの作業だ。この段階での計算や判断が、完成品の精度を左右する。

作業は弟子と二人三脚で進めた。大きく、重い丸太に機械はほとんど頼れない。平面のない不安定な材に、切る、掘る、削る――すべてを手作業で行う。手道具を使う作業は、単なる力仕事ではない。道具の仕立てや研ぎ、力の入れ方、作業姿勢といった基本ができていなければ、思い通りに進まない。初めて触れる作業も多く、弟子には苦戦の連続だったに違いない。

一方で、弟子が木材に向き合う姿勢は、少しずつ変わっていったように思う。最初は手に余る材を前に、戸惑いや自信のなさが見え隠れしていた。しかし、日々の試行錯誤の中で、小さな成功体験が積み重なるごとに、彼の中に芽生えるものがあった。それは、技術への向上心と、大工仕事の奥深さへの気づき。木材を自らの手で形作る喜びが、彼の表情に現れる瞬間を目にしたとき、私はかつての自分を思い出していた。

私が初めて師匠に連れられて作業場に立ったとき、今の弟子と同じような気持ちだった。手にした道具が思うように動かず、木材が自分に挑んでくるように感じたものだ。そのとき、師匠は何も言わず、ただ自分の手本を見せてくれた。そして、私が失敗しても、それを責めることなく、いつも静かに見守り、必要なときにだけ一言アドバイスをくれた。その姿勢が、私にとって学びの基盤となった。

そんな師匠の教えを、今度は自分が伝える立場となって実践する。弟子が苦戦する様子を見ていると、つい手を出したくなる瞬間もあるが、そこはぐっと堪える。彼が自分の力で壁を乗り越えることが、成長に繋がると信じているからだ。そして、うまくいったときには、大げさなほどに褒める。それが、次の挑戦へのエネルギーになるのだと思う。

この墨付け・刻みの作業を通じて、木材と向き合う中での集中力や技術の基礎が養われていく。それは弟子にとっても、私自身にとっても、大工の本質を再確認する貴重な時間だった。木の癖を見抜き、材料に応じた最適な形を頭の中で描き、手を動かして実現する。その過程は、まるで木材との対話のようだった。そうして完成に向けた一歩を踏み出す瞬間、この仕事の面白さと深さが、再び胸に刻まれた。

助っ人と刺激-仲間の力

そんな中、長崎から弟弟子である野田大工が駆けつけてくれた。その存在は、ただの助っ人以上の意味を持っていた。彼が持参した道具は、日々の仕事の中で丹念に手入れされたものばかり。その一つ一つが彼の職人気質を象徴しているようだった。そして、その道具を使って行う作業は、手際の良さと正確さに満ち、見る者を魅了した。

弟子たちにとっては、その姿が大きな刺激になった。自分たちが日々慣れ親しんだ作業場でのルーチンを越え、道具と向き合う時間を見直す契機になったのだと思う。そして何より、野田大工が語る「手仕事が好きで好きでたまらない」という情熱が、静かに広がり、場全体の空気を変えた。彼の目が輝き、木材と向き合うその背中には、ただ技術を追求するだけではなく、職人としての生き様そのものが宿っていた。

弟子たちは、野田大工の熱意に圧倒されつつも感化され、自然と彼の作業に目を向け、自らの技量と向き合い始めた。「自分たちもこんなふうになりたい」――そう思わせる力が、彼の中にはあった。

仕上げの極意-斫りの技術

刻みが終わり、いよいよ仕上げ作業が始まる。木材を斫り亀甲模様をつける作業は、いかなる時も集中力を要求する。使用するのは手斧、古来から受け継がれる職人の道具。その道具を振るうたびに、木肌が少しずつその表情を変え、美しい模様が現れていく。しかし、その一振りが不正確であれば、模様は台無しになる。正確さと力強さを兼ね備えた動きだけが、この作業を完成へと導く。

私自身、これほど多くの材料を斫りで仕上げるのは初めてだった。10日間という長い時間をかけ、すべてを手作業で行った。最初は苦戦する部分も多かったが、徐々に手が慣れてくると、道具と身体が一体化する感覚が芽生えた。汗が滴る中、集中を切らさずに木と向き合う日々。作業が終わる頃には手のひらに無数のマメができ、疲労が蓄積していた。しかし、目の前に完成した木材が並ぶと、その苦労は全て報われた気がした。

この作業は、弟子たちにも大きな影響を与えたと思う。手斧を手にすることで、彼らは改めて手仕事の難しさと奥深さを実感しただろう。そして同時に、その達成感が仕事の喜びであることも知ったのではないだろうか。

暑い中での作業ではあったが、一日の終わりに訪れる達成感と清々しさが、その日の疲れを忘れさせてくれる。この仕上げ作業は、私自身にとっても、職人としての誇りを再確認する貴重な経験だった。

技術の継承-山本五十六の教え

プロジェクトが進む中で、私が最も意識していたのは、弟子たちへの教え方だった。かつては「見て盗め」というのが職人の世界の常識だった。しかし、私は弟子たちに対して「見て盗む」だけでなく、伝えることを重視している。

山本五十六の言葉にもあるように、

『やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、ほめてやらねば、人は動かじ。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。』

この言葉のように、弟子たちが自ら挑戦し、失敗しながらも成長していく姿を、私は温かく見守ることを心がけている。

話し合い、耳を傾け、承認し、彼らに任せることで、弟子たちが責任感を持って仕事に取り組む姿勢を育む。作業中のひたむきな姿勢や、成果を出したときの笑顔を見ると、彼らが確実に育っていることを感じる。それが、私にとっても何よりの喜びだ。

職人としての技術を伝えるだけでなく、彼らの心を育む。それが、このプロジェクトで私が目指した継承の形だった。